今朝は今年一番の冷え込みでしたね!

日光連山も朝陽に照らされてピンクに輝いてました(^^♪

大晦日は、

スキーゴルフ仲間の◯関さんから

直ぐにでも店出せますね?!

4人前と

切り端を素揚げすると蕎麦せんべいに!

お陰様で良い年越しが出来ました、御馳走様でした(‘ω’)ノ

除夜の鐘の響きを聞きながら、近くのご本尊天台宗月山寺に初詣♬

無病息災の恒例護摩焚き!

2017年、家族全員が無事に過ごせますようにと願ったのですが・・・・・!?

☆

ようこそ!! COMPE 104 おやじのブログへ。

☆

元旦は恒例の初滑りに、

我技術選手権聖地の『ホワイトワールド尾瀬岩鞍』に!

十二山神社様に転倒怪我をしませんようにと安全祈願しゴンドラに、

ゴンドラ駅舎を降りると、

おっ、佐藤秀昭元ナシィナルデモと新年のご挨拶♪

話ではチャンピオンコースはダメとか、でも行ってみることに、

移動がキツイ程、雪が少なく子砂利ゴロゴロ!

でも、

チャンピオン上部はピステンが残ったとフラットバーンとまあまあ雪質!滑ってる人もいない、

しかし、

チャンピオン下部の大会コースは、

ブッシュ、子砂利が散乱で滑れる感じではなかったのが残念(*´Д`)

ハンターの軽い雪質と違ってスキーが動かない動かせない重い雪質で撃沈の連続!

15時過ぎには西風が強くなったので、予定1時間前に撤収

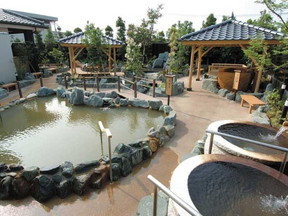

今宵の宿は、岩鞍地区で取れなかったので戸倉温泉に、

源泉かけ流しの温泉にたんまり温まっての1本のビールは最高♪

そんな時、1本の電話が!

『母、小夜子さんは今晩か明朝が山、危ない状況です』と病院の先生から!!

病院に直行しましたが温かな母の頬を撫でることは叶いませんでした(*´з`)

4日、母と悲しい別れとなった日の朝陽は凄く綺麗でした。

火葬、密葬、告別式、納骨、精進落とし、長い一日が過ぎ、

ぽっかり風穴が空いたドタバタの正月が終わりました。

☆

丁度1週間後は技術選大会県予選

身体や心、勿論技術もまだまだな状態でどうなるのか、不安で不安で”(-“”-)”

でも、このために『毎日こつこつと』の精神で積み上げてきたことが無駄にすることはできない。

今シーズンは夏から滑りのイメージを変え雪上に臨んだ、

悪くはなかったが、完成したわけでなく中途半端、

時間がない、後滑走日数2日『丸山貴雄スペシャルキャンプ』のみ、

今までの滑りに戻すか悩み何処、

まっ、時と貴雄さんに任せるしかないかと(B型ですから)

今年で59歳、スキーの大会に出られるだけで丸儲けと思って開き直ろう♪

☆

COMPE 104としての思いは、

店内から店外へ、理論から実技へ、仮説から実践へ、願いから確実へ

現状自分自身の力量範囲で恐縮ですが、

スキー実践技術やスキー指導技術の向上を願う58歳でありますが、

34歳でスキーを始めて25シーズン、試行錯誤、苦労して考えて人一倍滑って得た事柄を

1.2級を目指すスキーヤーを中心の皆様に叶えるという目的で、

少しでも皆様のお役に立てるレッスン会を開催することを考えています。

☆

2017年はCOMPE 104はOPENして四半世紀!

店の方向性、自分自身の方向性が変わる時と考えています。

どうなるのか?雲を掴むような話ですが、

少しずつ変わるCOMPE 104にご期待くださいませ。

どうか今年も宜しくお願い致します。